調査日:令和3年11月16日

調査河川:関根川

関根川の水質環境調査研修記

横須賀市環境政策部環境管理課

江頭慶大

秋の好天に恵まれた午前中、本協議会会員総勢14名の参加で関根川の水質調査を行いました。

『静寂な自然の中、童心に帰るひととき』

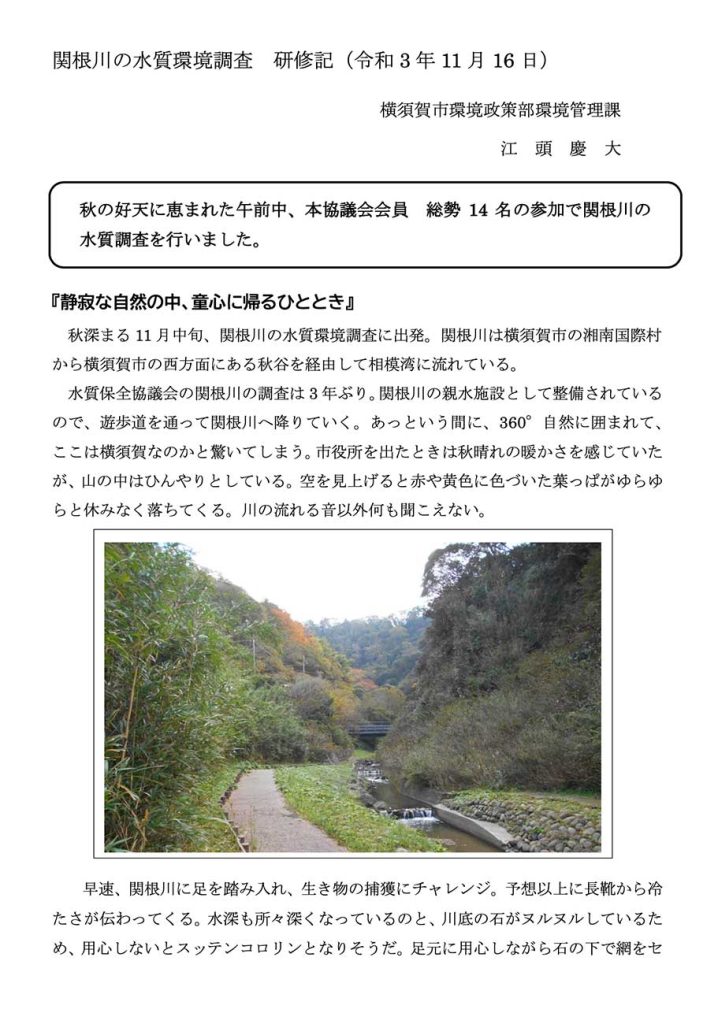

秋深まる11月中旬、関根川の水質環境調査に出発。関根川は横須賀市の湘南国際村から横須賀市の西方面にある秋谷を経由して相模湾に流れている。

水質保全協議会の関根川の調査は3年ぶり。関根川の親水施設として整備されているので、遊歩道を通って関根川へ降りていく。あっという間に、360°自然に囲まれて、ここは横須賀なのかと驚いてしまう。市役所を出たときは秋晴れの暖かさを感じていたが、山の中はひんやりとしている。空を見上げると赤や黄色に色づいた葉っぱがゆらゆらと休みなく落ちてくる。川の流れる音以外何も聞こえない。(続きを読む)

※(記事の中の写真です。写真をクリックすると大きい写真が表示されます。)

水質環境調査活動

東邦化学工業(株)追浜工場

安全環境課宇佐美智史

中谷裕喜子

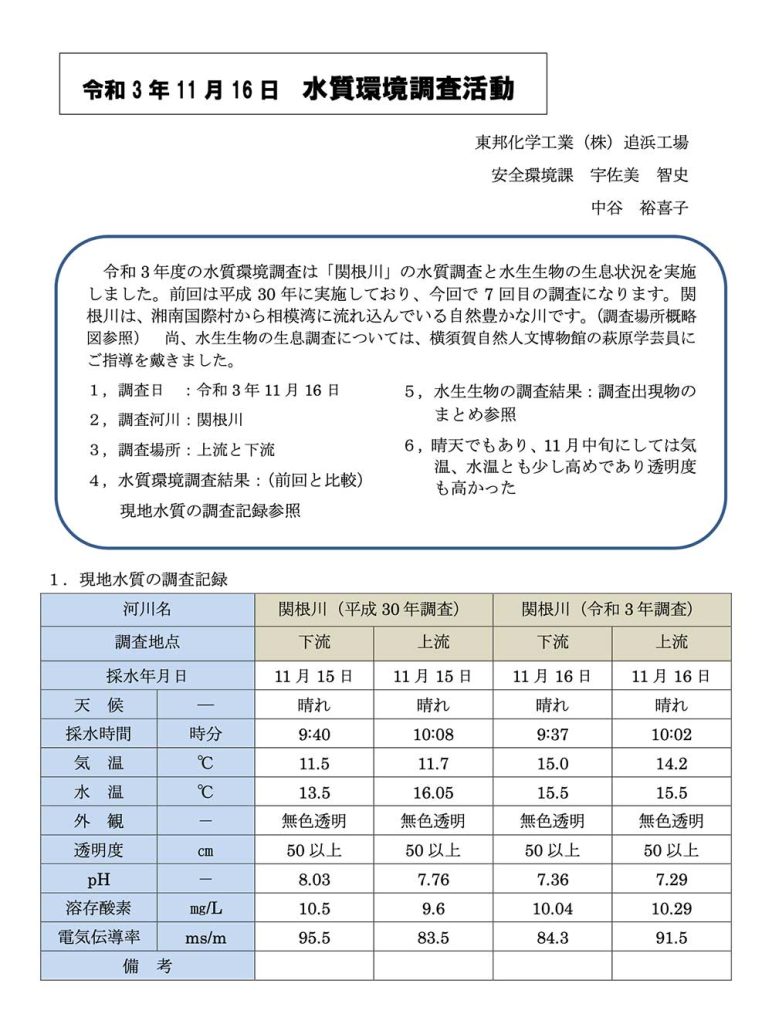

令和3年度の水質環境調査は「関根川」の水質調査と水生生物の生息状況を実施しました。前回は平成30年に実施しており、今回で7回目の調査になります。関根川は、湘南国際村から相模湾に流れ込んでいる自然豊かな川です。(調査場所概略図参照)尚、水生生物の生息調査については、横須賀自然人文博物館の萩原学芸員にご指導を戴きました。(続きを読む)

関根川調査出現生物まとめ

令和3年11月16日

横須賀市自然・人文博物館

学芸員萩原清司

甲殻類:

ヌマエビ、ヤマトヌマエビ、スジエビ、ヒラテテナガエビ、アメリカザリガニ、モクズガニ

昆虫:

コカゲロウの一種幼虫、フタツメカワゲラ幼虫、ヘビトンボ幼虫、シマアメンボ

魚類:

シマヨシノボリ、クロヨシノボリ、スミウキゴリ

〈 解説と評価 〉

過去(平成27年度、平成30年度の関根川調査でも水生昆虫の減少が指摘されたが、今回も水生昆虫類の出現が著しく少なかった。

この原因については、良好な水質環境の生物指標とされるヤマトヌマエビやフタツメカワゲラ幼虫、ヘビトンボ幼虫などの生息が見られていることから、河川水の汚濁や汚染は考えにくい。

ここ数年、水生昆虫の羽化期である晩春~初夏にかけて大雨、強風などによる河川やその周辺への影響が大きくなっているが、河川への土砂の流入による羽化前の幼虫の減耗、強風や塩害などによる羽化した成虫の繁殖の阻害などが生じている可能性が考えられた。

ただ、一般に水生昆虫は成虫期に飛翔による拡散や新規加入が期待できることから、条件が整えば個体数、種類数ともに増加する可能性は十分にあるので、今後の動向に注目したい。また、これまで継続して観察されたカワニナが確認できなかった。カワニナはゲンジボタル幼虫の重要な餌料生物で、ゲンジボタルの生息には不可欠であるが、河川への土砂流入がカワニナ自身の生息に影響するばかりでなく、餌となる付着藻類の減少をまねく。

今回の調査結果から関根川がゲンジボタルの生息が困難な状況にあることが推察できた。さらに、シマヨシノボリ、クロヨシノボリが、やせ細った状態のものが目立った。今回調査では個体の肥満度や消化管内容物の調査を行っていないため、原因の特定はできなかったが、これらヨシノボリ類は雑食性で、水生昆虫やミミズ類などの動物質のほか、藻類などの植物も食べるが、いずれの餌料生物も土砂の流入の影響を受けやすいことから、ヨシノボリ類が十分に餌をとれていないことを示しているのかもしれない。

※写真をクリックすると大きい写真が表示されます。